在数字时代的今天,每个人的手机、电脑中几乎都驻扎着一个庞大的“数据王国”——个人照片、工作文档、影视资源、聊天记录……这些数据如同现代社会的“新石油”,价值与日俱增。但你是否思考过,这些数据究竟存放在哪里?是藏身于手机的内存条里,还是存在于看不见的云层之上?答案往往是后者:你的数据正安静地躺在全球各地某个数据中心的服务器中,通过云存储技术构建的“空中资料室”被精准调用、管理。本文将从技术原理、行业现状到未来趋势,揭开云存储的神秘面纱。

云存储:数据世界的“中央图书馆”

如果把传统的数据存储比作家里的小书柜,那么云存储就像一座庞大且高效的“中央图书馆”。

- 核心原理:通过互联网将数据上传到远程服务器集群,利用分布式存储技术将文件分片保存于不同地区的服务器中。用户无需关心数据的具体物理位置,只需通过账户认证即可随时随地访问资源。

- 技术支撑:基于虚拟化的存储资源池管理、冗余备份机制(如三副本或纠删码技术)、智能化数据调度算法,确保数据的安全性和访问效率。

- 商业模式:以亚马逊AWS、阿里云、谷歌云为代表的公有云服务商,为企业提供可扩展的存储解决方案;而个人用户则依赖于百度网盘、iCloud、Dropbox等工具,享受按需付费的灵活服务。

案例:当你在手机上拍摄一张照片并备份到云端时,这张照片会被切割成若干数据块,加密后分发到多个服务器节点存储。即使某一台服务器宕机,系统也能自动从其他节点恢复数据,保障你的记忆永不丢失。

空中资料室的安全法则:数据如何”上锁”?

数据“上云”的安全性是用户最关心的问题。近年来频发的数据泄露事件加剧了这种担忧,但云存储服务商通过多层防护架构构建了“数字保险箱”:

1. 传输加密

数据在上传和下载过程中采用SSL/TLS协议加密,防止网络窃听。例如,银行级加密标准(如AES-256)的普遍应用,使得即使数据包被截获也无法破解内容。

2. 存储加密

数据在服务器中以密文形式保存,密钥由用户或第三方管理。部分企业级方案支持“客户端加密”,即数据在本地完成加密后再上传,服务商无权解密。

3. 访问控制

通过多因素认证(如指纹+短信验证码)、权限分级(如“仅查看”或“可编辑”)、IP白名单等机制,确保只有授权用户能够触达数据。

4. 合规性与审计

大型云服务商遵循GDPR(欧盟通用数据保护条例)等法规,提供日志审计功能,记录数据的每一次访问和操作,便于追溯异常行为。

现状:据国际调研机构Gartner统计,2023年全球云存储市场因安全性提升,企业数据泄露概率已比本地存储降低60%。

从个人到企业:云存储的五大应用场景

云存储的灵活性让其在多领域落地生根,形成了多样化的应用生态:

1. 个人数据管理

- 场景:家庭相册自动备份、多设备文件同步(如手机与平板实时更新文档)。

- 痛点解决:避免手机丢失导致数据永久性丢失,释放本地存储空间。

2. 企业协作与灾备

- 场景:跨国公司通过云盘共享设计图纸,财务数据异地实时备份。

- 案例分析:某零售企业将每日销售数据上传至云端,通过AI分析库存需求,同时利用“冷存储”技术低成本保存历史数据。

3. 互联网内容分发

- 场景:视频平台将热门剧集缓存至边缘节点,用户观看时无需跨区域拉取数据,降低延迟。

4. 物联网与智慧城市

- 应用:城市摄像头产生的海量视频流实时存储于云端,通过算法识别交通拥堵或安全隐患。

5. 科研与医疗

- 创新实践:基因测序数据通过云存储实现全球研究机构共享,加速新药研发进程。

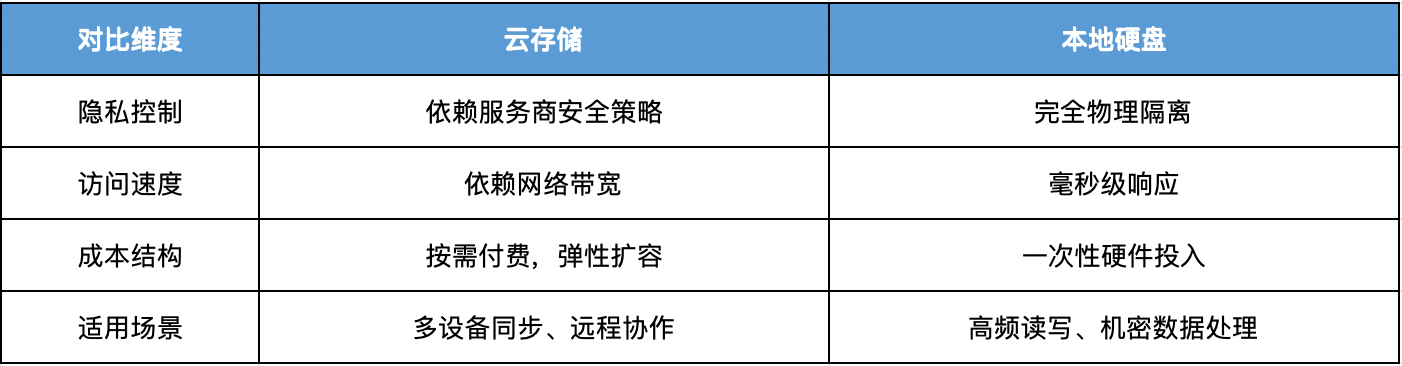

云存储的隐形博弈:为何不会完全取代本地硬盘?

尽管云存储具备诸多优势,但在实际应用中仍需与传统存储方式互补:

取舍之道:

- 普通用户可将照片、文档等低频访问数据迁移至云端,而视频编辑师可能仍需本地SSD保障剪辑流畅。

- 企业采用混合云架构,将敏感数据保留在本地私有云,非敏感业务数据托管于公有云。

未来趋势:更智能、更绿色的云存储

随着技术的演进,云存储正朝着以下方向发展:

智能化存储管理:AI技术被用于预测存储需求、自动清理冗余数据,甚至根据用户习惯优化文件排列顺序。

边缘计算融合:在靠近用户的地理位置部署微型数据中心,减少数据传输延迟,尤其适用于自动驾驶、AR/VR等实时应用。

绿色节能革新:液冷服务器、可再生能源供电(如谷歌数据中心使用风电)等技术,降低云存储的碳足迹。

存储介质突破:玻璃存储、DNA存储等新介质的实验探索,可能在未来十年改写存储密度与持久性的极限。

结语:空中资料室与人类的数字共生

云存储已不仅仅是技术工具,它悄然重塑了人类与数据的共生关系。当个人记忆、企业资产乃至社会运行的关键信息都依托于“云端”,我们正在见证一场静默的革命——数据不再被困在实体设备中,而是借助云存储的翅膀,在虚拟世界自由流转。这片看不见的“空中资料室”,既承载着文明的数字遗产,也为未来的创新埋下了希望的种子。