引言

在现代汽车工业的研发流程中,”骡子车(Mule Car)”这一概念频繁出现在工程师的日常讨论中。它既不像量产车般广为人知,也不像概念车那样充满设计张力,但却是连接创意与现实的隐形桥梁。随着特斯拉、小米等企业接连曝光骡子车测试动态,这一专业术语逐渐进入公众视野。本文将从技术原理、行业实践与发展趋势三个维度,揭开骡子车的神秘面纱。

Mule Car 的本质:汽车研发的”试金石”

定义与命名由来

“Mule”在英文中意为杂交动物骡子,作为马和驴交配产生的后代,其杂交特性被巧妙移植至汽车术语。Mule Car专指在车型开发初期,基于现有车体嫁接全新底盘和动力系统的测试车辆。如同骡子结合父母的特性,骡子车通过混合成熟车身与试验性部件,实现核心系统的早期验证。

诞生背景与技术定位

追溯至20世纪初,当通用汽车开始系统化研发流程时,工程师发现传统道路测试效率低下:全新车型从设计到量产周期过长,且整车测试风险较高。骡子车的诞生,本质上是将测试环节拆解为模块化验证的产物——在车身尚未开发完成前,借用现成白车身测试动力总成,极大地压缩了研发周期。

骡子车的核心作用:多维验证平台

底盘与动力系统的”压力测试场”

通过移植量产车车身与试验性底盘组合,工程师可提前检测悬挂系统耐久性、转向机构匹配度等关键指标。例如在小米增程SUV开发中,其骡子车采用现成车身搭载全新混动系统,验证了动力切换平顺性与电池舱布局合理性(见图1)。

典型验证场景:

- 极限路面通过性测试(碎石路、倾斜坡道)

- 连续高速工况下的转向稳定性

- 动力总成发热对底盘热管理的干扰

自动驾驶系统的孵化器

特斯拉Model 3自动驾驶测试车的改装具有代表性:工程师在量产车身上密集布置12个高精度摄像头,包括首次引入的地面广角镜头,用于捕捉路面标线细节。这些”电子骡子”产生的高价值数据,成为神经网络训练的原始素材。

成本控制的关键节点

相比全新开发验证车辆,骡子车可节省80%以上的车身开发成本:

- 利用现有模具制造白车身

- 沿用成熟内饰组件降低试错风险

- 通过模块化接口快速切换测试部件

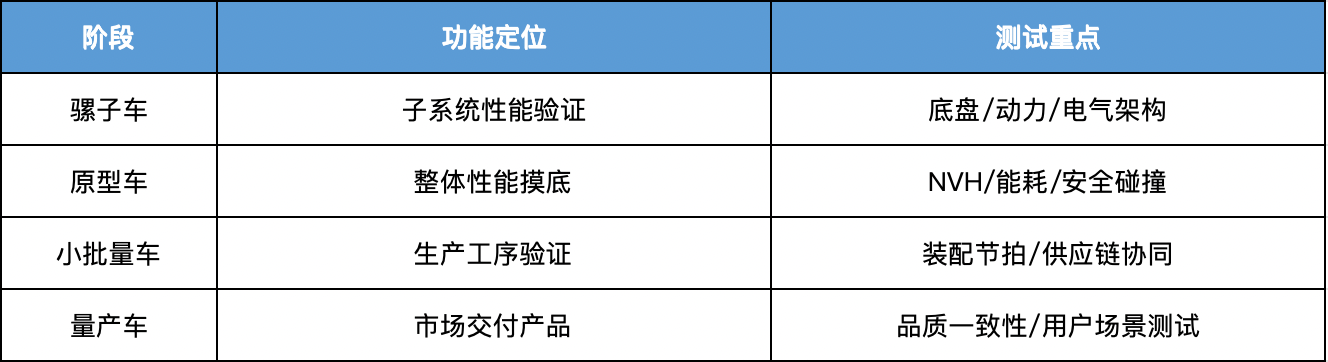

开发周期中的战略定位

研发四阶段模型

汽车开发通常分为四阶段,骡子车位于第一梯队:

典型开发路径示例

以某品牌纯电平台开发为例:

- 采购竞品SUV车身改装为骡子车

- 搭载800V碳化硅电驱系统进行高温测试

- 基于数据优化逆变器冷却方案

- 将验证成果移植至原型车开发

行业进化与技术创新

电动化催生的变革

不同于内燃机时代侧重机械系统,现代骡子车需应对三电系统测试:

- 电池模组动态工况模拟

- 电驱系统扭矩矢量控制

- 能量回收与机械制动的耦合匹配

智能化带来的新范式

某自动驾驶公司的测试数据显示,其骡子车日均产生200TB的原始数据。为此,新型测试车开始集成:

- 车顶可升降传感器阵列

- 模块化算力平台支架

- 实时数据预处理芯片组

工艺进步下的形态演化

3D打印技术的成熟使得:

- 底盘副车架快速原型制作时间缩短至72小时

- 碳纤维增强塑料(CFRP)支架实现轻量化测试

- 虚拟骡子车(Digital Mule)实现部分仿真替代

挑战与发展前瞻

现存技术痛点

某主机厂统计显示,传统骡子车研发存在三大瓶颈:

- 机械改装与电气架构的兼容性问题(占比42%)

- 试验数据与量产工况偏差(占比35%)

- 多系统交叉验证复杂度(占比23%)

未来演进方向

行业资深从业者普遍认为将呈现以下趋势:

- 混合验证体系:建立”实体+数字孪生”双轨测试

- 标准化接口:推动底盘-车身连接件统一规格

- AI辅助决策:利用机器学习优化测试路径

结语

从尘土飞扬的试验场到数字化实验室,骡子车的本质始终未变——用最现实的工程手段验证最前沿的技术设想。当我们在街头偶遇贴满伪装贴纸的测试车时,或许其中正蕴含着改变出行方式的革命性技术。在这个创新与风险并存的时代,骡子车不仅是一台台改装车辆,更是汽车工程师勇于探索的见证。

(注:文中数据及案例均来自公开技术文献与行业研报,部分细节因保密要求进行模糊化处理)